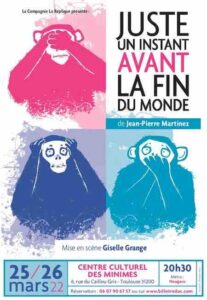

Juste un instant avant la fin du monde

| Just a moment before the end of the world – Apenas un instante antes del fin del mundo – Apenas um instante antes do fin do mundo – TĚSNĚ PŘED KONCEM SVĚTA |

Une tragicomédie de Jean-Pierre Martinez

4 hommes ou 3H/1F ou 2H/2F ou 1H/3F ou 4 femmes

Trois personnes qui ne se connaissent sont convoqués pour participer à un jury populaire. C’est en tout cas ce qu’on leur a dit. Mais le lieu où on les a réunis n’est pas un tribunal. Ils apprennent qu’ils sont là pour décider ensemble comment gérer les conséquences d’une catastrophe inévitable qui doit frapper le monde dans un futur très proche. Les opinions divergent, et de nombreux rebondissements viennent relancer le débat. Tout au long de ce spectacle immersif, le public sera appelé à exprimer aussi son avis pour les aiguiller dans leurs choix, afin qu’ils prennent la meilleure décision possible pour faire face à la pire des situations imaginables.

Écrite bien avant la sortie du désormais célèbre film « Don’t Look Up », cette comédie grinçante explore avec humour le même questionnement autour de la communicabilité ou non d’une nouvelle socialement inacceptable : l’annonce d’une fin du monde à la fois imminente et inéluctable.

![]() Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

| TÉLÉCHARGER PDF GRATUIT |

TÉLÉCHARGER EPUB GRATUIT |

|

| ACHETER LE LIVRE SUR BOOKEDITION |

ACHETER LE LIVRE SUR AMAZON |

|

|

Le mot de l’auteur

J’ai écrit cette pièce en 2020, pendant le premier confinement, et elle m’a été inspirée par l’atmosphère crépusculaire qui régnait à cette époque où dans nos pires cauchemars, en raison de cette crise sanitaire inédite, on pouvait imaginer si ce n’est la fin du monde, du moins l’extinction de l’Humanité, tout cela sur fond d’instauration rampante d’un régime à la fois protecteur, paternaliste et autoritaire. Mais cette réflexion sur la fin de la vie sur Terre est aussi une réflexion sur la fin de notre propre vie. Pour chacun de nous, en effet, tant qu’elle n’est pas sur le point de survenir, notre disparition reste une perspective presqu’aussi improbable que l’apocalypse. Nous savons avec certitude que cette échéance est inévitable. Et pourtant, le plus souvent, nous vivons comme si nous étions éternels. Ne pas connaître la date exacte de notre mort nous invite à vivre comme si nous étions immortels. Et si, en raison d’un événement extraordinaire, la fin du monde et donc la fin de notre vie devait inévitablement survenir dans un mois très exactement ? Le sujet semble très sérieux, et en un sens il l’est. Mais rassurez-vous, l’humour n’est jamais totalement absent de la tragédie. Et l’éventualité de la tragédie devrait être pour nous tous une invitation à profiter pleinement de chaque instant. Comme si ce devait être le dernier…

Juste un instant avant la fin du monde Lire la suite »