Une comédie à sketchs de Jean-Pierre Martinez

Tueurs à gages, une profession méconnue, mais d’utilité publique, et un métier d’avenir, surtout en période de crise. À la table d’un bistrot se croisent plusieurs personnages exerçant cette noble fonction, et leurs clients aux mobiles aussi divers que surprenants. Et vous ? Si vous pouviez impunément supprimer une seule personne sur cette Terre, le feriez-vous ? Et sur qui porterait votre choix ?

Jusqu’à 24 personnages (hommes et femmes). – Deux personnages par saynète – Distribution variable

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

LIRE LE TEXTE

1 – Contrat

Deux personnages sont assis à une table de bistrot, chacun devant un ballon de rouge.

Un – Allez, à la tienne !

Deux – Santé !

Ils prennent une gorgée. Le premier fait la grimace. L’autre a l’air d’apprécier.

Un – Il est vraiment dégueulasse, non ?

Deux – Oui, mais pour moi il a le goût de la liberté.

Un – Pourquoi ? Tu sors de prison ?

Deux – Presque. J’ai mes beaux-parents chez moi pour les vacances. J’ai réussi à m’échapper une heure.

Un – Ah merde.

Deux – J’ai dit que j’allais faire vérifier le niveau d’huile sur la bagnole.

Un – Tu n’as pas une voiture électrique ?

Deux – Si… Tu vois un peu où j’en suis rendu…

Un – Ah ouais…

Deux – Ils ne sont là que depuis deux jours et je ne les supporte déjà plus. Surtout mon beau-père…

Silence.

Un – Tu veux que je t’en débarrasse ?

Deux – Tu veux les prendre chez toi, c’est ça ? Si ma femme est d’accord, je te les refile tout de suite. Je suis prêt à payer, tu sais. J’irais jusqu’au double du tarif en chambre d’hôtes. Parce que ce n’est pas un cadeau, je t’assure.

Un – Non, je voulais dire… les faire disparaître.

Deux – Comment ça, disparaître ? Tu es prestidigitateur ? Malheureusement, quand un prestidigitateur fait disparaître quelqu’un, il finit toujours par réapparaître au bout de quelques minutes. Ça me servirait à quoi ? Et puis tu n’es pas magicien, si ?

Un – Non, bien sûr… Non, moi, ce que je te propose, c’est de les faire disparaître… définitivement.

L’autre reste un instant interdit.

Deux – Très drôle.

Un – Je ne plaisante pas.

Deux – Définitivement…?

Un – Je connais un type qui peut s’en occuper, si tu veux.

Deux – Tu déconnes ?

Un – Pas du tout.

Deux – Un tueur à gages, tu veux dire ?

Un – Il ferait juste ça pour rendre service. Pas gratuitement non plus, évidemment.

Deux – Tu connais des tueurs à gages, toi ?

Un – Non, je ne connais pas… des tueurs à gages. Mais j’en connais un.

Deux – Eh bien moi, je n’en connais aucun, tu vois. Où est-ce que tu l’as connu, ce type ?

Un – En prison.

Deux – En prison ?

Un – On a partagé la même cellule pendant trois ans.

Deux – Tu as fait de la prison, toi ?

Un – Ben ouais.

Deux – Et pour quoi ?

Un – Pourquoi ?

Deux – Pour quel motif on t’a mis en prison ? Qu’est-ce que tu avais fait ?

Un – Tentative de meurtre.

Deux – Tentative ?

Un – J’ai raté mon coup. Je n’étais pas très doué. Mais lui c’est un pro, je t’assure. Il en a déjà refroidi plus d’un, je te le garantis.

Deux – Tu me fais marcher là…

Un – Pas du tout.

Deux – Tu es sérieux ?

Un – Très sérieux.

L’autre digère cette information.

Deux – C’est dingue, ça. À part dans les films, je ne savais pas que ça existait, les tueurs à gages. Alors tu passes commande, comme ça, comme pour une pizza, et…

Un – Oui. Ça s’appelle un contrat.

L’autre réfléchit à nouveau.

Deux – Un contrat… Et ça coûterait combien ? Non mais c’est juste par curiosité, hein ?

Un – Ça dépend…

Deux – Ça dépend de quoi ?

Un – Déjà, c’est pour un seul ou pour les deux ? Comme tu dis que c’est surtout ton beau-père qui…

Deux – Je ne sais pas. Ça ferait combien par personne ?

Un – Il faudrait que je lui demande… Dans les 8500 euros, peut-être.

Deux – Ah oui, c’est assez précis, quand même.

Un – Pour les deux, il te ferait sûrement un prix.

Deux – Combien ?

Un – Pour un couple… dans les quinze mille.

Deux – On parle en TTC, j’imagine.

Un – Si tu n’as pas besoin de facture, tu le paieras en liquide, c’est plus simple.

Deux (pensif) – D’accord…

Un – Tu veux que je lui en parle ?

Deux – Mais non, pas du tout… J’ai dit d’accord comme j’aurais dit… je vois. Je ne suis pas d’accord, évidemment. (Un temps) Même s’il faut reconnaître que c’est assez tentant…

Un – Ouais.

Deux – Et puis c’est risqué, non ? Je veux dire… le crime parfait, ça n’existe pas.

Un – Qu’est-ce qui te fait dire ça ?

Deux – Je ne sais pas… C’est ce qu’on dit.

Un – Par définition, les crimes parfaits ne sont pas classés comme des crimes. Ça passe pour des accidents, des morts naturelles, des suicides… Donc un crime parfait, on ne peut pas savoir si ça existe. C’est pour ça qu’on dit que ça n’existe pas.

Deux – Je vois… Pour ne pas susciter des vocations.

Un – Si ça se trouve, sur cent personnes qui meurent, il y en a dix qui ont été victimes d’un crime parfait, et on ne le sait pas.

Deux – Tu crois ?

Un – En tout cas, des gens qui avaient commis des crimes parfaits, j’en ai connu pas mal.

Deux – Ah oui ? Et où est-ce que tu les as rencontrés ?

Un – En prison.

Deux – S’ils avaient commis des crimes parfaits, qu’est-ce qu’ils foutaient en prison ?

Un – Non, mais ils étaient en prison pour autre chose.

Deux – Ouais… Ce n’est pas très rassurant tout ça. Je crois que je vais réfléchir encore un peu. Et puis quinze mille euros, c’est une somme quand même…

Un temps.

Un – Et ils comptent venir en vacances chez toi tous les ans, tes beaux-parents ?

Deux – Ouais… c’est bien pour ça que je ne te dis pas non tout de suite…

Un – Comme tu veux.

Deux – D’un autre côté, je n’ai pas envie de finir en taule, comme toi.

Un temps.

Un – Sinon, il y a l’enlèvement.

Deux – Un enlèvement ?

Un – C’est moins définitif, mais… si tu te fais pincer, la peine est moins lourde. Et puis l’avantage, c’est que tu peux demander une rançon.

Deux – Une rançon ?

Un – Et avec la rançon, tu peux payer le commanditaire de l’enlèvement. Ça ne te coûte rien. Si tu te débrouilles bien, tu peux même gagner un peu d’argent.

Deux – Une rançon… À qui on pourrait bien demander une rançon ?

Un – Ça je ne sais pas…

Deux – Qui pourrait bien payer une rançon pour faire libérer mon beau-père ? Ma belle-mère peut-être, et encore ce n’est pas sûr. D’ailleurs, elle n’a pas d’argent.

Un – Ils n’ont pas d’autres enfants ?

Deux – Si, il y a mon beau-frère. Et ma belle-sœur. Ils arrivent la semaine prochaine.

Un – Ils passent aussi les vacances chez toi ?

Deux – Ouais, malheureusement.

Un – Ah merde…

Deux – Comme tu dis.

Un temps.

Un – Ne me dis pas que tu veux t’en débarrasser aussi.

Deux – Ça dépend. Pour quatre, ton pote, il me ferait une grosse ristourne ?

Un – Après, il ne faut pas que ce soit trop voyant, non plus. Il y a encore beaucoup de gens dont tu voudrais te débarrasser, comme ça ?

Deux – Mes parents non plus, je ne les supporte pas… Sans parler de mes deux sœurs et de leurs connards de maris.

Un – Ils viennent passer les vacances chez toi, eux aussi ?

Deux – Ah non ! Eux non. Je ne les ai pas invités. Mais ils me cassent les couilles quand même. Et puis quand les vacances seront terminées, il y a mon patron…

Un – Après, mon pote, c’est juste un tueur à gages. Son truc, ce n’est pas les meurtres de masse, comme aux États-Unis.

Deux – Tu as raison, de toute façon, tant qu’il en restera un pour me casser les burnes… Non, je ne vais pas mettre le doigt dans cet engrenage, je n’en finirais plus. Et puis je n’ai pas les moyens…

L’autre se lève.

Un – Dans ce cas, je vais y aller.

Deux – Oui, moi aussi. J’ai du monde qui m’attend à la maison…

Un – Bon ben… Bonnes vacances alors.

Deux – Merci…

Un – Et si tu changes d’avis, tu as mon numéro.

Deux – OK… Tu passes les vacances avec qui, toi ?

Un – Juste avec ma femme.

Deux – Ne me dis pas que les autres…

Un – Si je te le disais… ce ne serait plus le crime parfait.

Il s’en va. L’autre reste un instant pensif, et s’en va à son tour.

Noir

2 – Bloody Mary

Une femme assez sophistiquée est assise seule à une table devant un verre de cocktail vide. Un homme arrive.

Lui – Bonjour, je peux vous offrir un verre ?

Elle – Même deux ou trois, si vous voulez.

Lui – Là je ne suis pas sûr d’avoir assez de liquide sur moi.

Elle – Commençons par un, alors. Vous vous appelez comment ?

Lui – Jean-François, mais vous pouvez m’appeler Jeff. Et vous ?

Elle – Mary. Mais vous pouvez m’appeler comme vous voulez.

Lui – Bon… Et qu’est-ce qui vous ferait plaisir, Mary ?

Elle – La même chose. Un Bloody Mary.

Lui – Un cocktail… C’est cher, non ? C’est combien ?

Elle – Je ne sais pas. (Désignant un homme dans la salle) C’est le monsieur là-bas qui me l’a offert.

Lui – Ah oui…

Elle fait un petit signe à l’homme avec un sourire aguicheur, avant de se tourner à nouveau vers son interlocuteur.

Elle – Alors ?

Lui – Ah oui, excusez-moi… (Il fouille dans ses poches.) J’ai tellement l’habitude qu’on me dise non, je ne suis même pas sûr d’avoir assez. J’ai dépensé les quelques pièces qui me restaient pour acheter du poison.

Elle – C’est vrai que vous avez l’air un peu désespéré, mais je ne suis pas sûre que le suicide soit la solution, vous savez.

Lui – Ah, non, mais… Ce n’est pas pour moi.

Elle – Vous voulez empoisonner quelqu’un ?

Lui – Oui, enfin… Non… C’est du poison pour les fourmis.

Elle – Je vois… Je peux prendre un ballon de Côtes du Rhône… si c’est plus dans votre budget.

Lui – En fait, je crois que je n’ai pas du tout d’argent sur moi.

Elle – C’est votre technique pour vous faire offrir un verre ?

Lui – Parfois, ça marche.

Elle – Alors disons que c’est votre jour de chance. Qu’est-ce que vous prenez ?

Lui – La même chose que vous.

Elle – Vous avez des goûts de luxe, pour quelqu’un qui n’a pas les moyens d’offrir un verre à une femme.

Lui – Il m’arrive aussi d’avoir de l’argent, vous savez. Mais dans mon métier, il y a des hauts et des bas.

Elle – Et… c’est quoi, votre métier ?

Lui – Je suis tueur à gages.

Elle – D’accord… Et donc, en ce moment, c’est plutôt la morte saison.

Lui – Voilà.

Elle – Et vous avez tué beaucoup de gens dans votre vie ?

Lui – Un certain nombre.

Elle – Et là, vous êtes sur quelque chose ? À part ces fourmis…

Lui – Vous comprendrez que je ne peux rien vous dire là-dessus.

Elle – Bien sûr… Secret professionnel…

Lui – Désolé.

Elle – Je ne vois pas le garçon…

Lui – Je m’en occupe.

Il se lève.

Elle – Je vais en reprendre un avec vous. Vous direz au garçon de mettre tout ça sur le compte de Monsieur…

Elle lui désigne l’homme dans la salle supposé lui avoir offert un verre. Il s’éloigne en coulisses. Elle en profite pour aguicher un peu l’homme dans la salle. L’autre revient avec deux Bloody Mary, et se rassied.

Lui – Et voilà.

Elle – Alors à votre santé !

Lui – À la vôtre !

Il s’apprête à boire.

Elle – Ah, je crois que vous avez fait une touche.

Lui – Pardon ?

Elle lui montre une femme dans le public.

Elle – Vous n’avez pas remarqué ? Elle n’arrête pas de vous regarder…

Lui – Vous êtes sûre ?

Il regarde la femme dans le public. L’autre en profite pour échanger leurs verres.

Elle – Si ça ne marche pas avec moi, vous pourrez toujours essayer avec elle… Elle a l’air plus dans vos moyens.

Lui – Pourquoi pas…

Elle – Allez, à la santé de votre prochaine victime !

Ils trinquent et boivent.

Lui – Merci pour le cocktail.

Elle – Excusez-moi d’insister mais évidemment, je suis un peu intriguée. C’est la première fois que je rencontre un tueur à gages…

Lui – Quand on rencontre un tueur à gages, vous savez, la première fois est souvent la dernière…

Elle – C’est vrai ! Je n’avais pas pensé à ça.

Il boit à nouveau.

Lui – Qu’est-ce que vous voulez savoir ?

Elle – Si vous deviez tuer une femme, vous vous y prendriez comment ?

Lui – Il y a plusieurs méthodes, mais pour une femme… Il faut savoir rester élégant. Un peu de strychnine dans son verre, peut-être…

Elle sourit.

Elle – Je sais pour qui vous travaillez.

Lui – Ah oui ?

Elle – Et je sais que c’est pour me tuer qu’on vous a engagé.

Lui – Pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait vous tuer ?

Elle – Je suis tueuse à gages moi aussi. On m’appelle Bloody Mary.

Lui – Je vois…

Elle – Vous êtes le troisième tueur à gages qu’il m’envoie. J’avoue que les deux autres étaient moins marrants que vous.

Lui – Et… qu’est-ce qu’ils sont devenus ?

Elle – Ils sont morts. Subitement…

Lui – Et vous êtes toujours en vie…

Elle – Comme vous le voyez. Je suis même en pleine forme.

Lui – Plus pour longtemps.

Elle – Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

Lui – J’ai versé de la strychnine dans votre verre.

Elle – J’ai échangé nos verres pendant que vous regardiez cette garce.

Lui – Ah…

Elle – Rassurez-vous, ce sera très rapide.

Il fouille dans ses poches, et en sort deux sachets, qu’il compare.

Lui – Et merde…

Elle – Quoi ?

Lui – Je me suis trompé de sachet. Ce que j’ai mis dans votre verre, enfin dans celui que j’ai bu, ce n’est pas la strychnine. C’est le poison pour les fourmis…

Elle – Alors c’était vrai ? Vous avez aussi un contrat sur une fourmilière ?

Lui – Non, mais j’ai plein de fourmis chez moi, et c’est très désagréable, je vous assure.

Elle – Heureusement pour vous, vous n’êtes pas une fourmi.

Lui – D’ailleurs, même les fourmis, ça n’a pas l’air de leur faire beaucoup d’effet.

Elle – Du coup, vous pouvez peut-être finir votre cocktail empoisonné.

Lui – Je me sens un peu bizarre, quand même.

Elle – Bizarre, vous voulez dire… Encore plus bizarre que d’habitude ?

Lui – Je sens comme… des fourmis dans les bras.

Elle – Des fourmis ?

Lui – Apparemment, c’est assez laxatif, aussi. Désolé, je vais devoir vous laisser.

Elle – Ça a été un plaisir de boire un verre avec vous. À une prochaine fois, peut-être…

Il sourit et part précipitamment.

Noir

3 – Cadeau

Un personnage est assis à une table. Sur la table une bouteille de champagne dans un seau, et deux coupes. Un autre personnage arrive.

Un – Tu es là depuis longtemps ?

L’autre se lève.

Deux – Cinq minutes. Ça va ?

Ils se font la bise, avant de se rasseoir.

Un – Très bien. Et toi ?

Deux – Ça va.

Un – Du champagne ? En quel honneur ?

Deux – Tu ne devines pas ?

Un – Évidemment… Alors, ça fait quel effet d’avoir un an de plus ?

Deux – Tu y as pensé… C’est gentil.

Un – Mieux que ça… (Il sort une enveloppe de sa poche et lui tend.) Tiens, je ne savais pas quoi t’offrir, alors…. voilà.

L’autre semble un peu sur la défensive.

Deux – Une enveloppe ? Qu’est-ce que c’est ?

Un – Ouvre, tu verras…

Deux – On va trinquer d’abord, pendant qu’il est bien frais.

Il remplit les deux coupes. Ils trinquent.

Un – Allez ! Bon anniversaire !

Deux – Merci ! À la tienne !

Ils boivent.

Un – Alors, tu l’ouvres, cette enveloppe ?

L’autre n’est toujours pas très emballé.

Deux – Ah oui, c’est vrai… Alors là, tu m’intrigues… Qu’est-ce que ça peut bien être ?

Il ouvre l’enveloppe.

Un – Je ne savais pas ce qui te ferait plaisir, alors je me suis dit que ça, au moins, c’était un cadeau original.

Deux – Ne me dis pas que c’est encore un bon pour un saut en parachute ou quelque chose comme ça…

Il sort un papier de l’enveloppe et le regarde.

Un – Alors ?

Deux – Un avoir… chez un tueur à gages.

Un – Je te l’avais dit… c’est original.

Deux (lisant toujours) – Supprimez qui vous voulez…

Un – Il faut juste inscrire le nom du bénéficiaire dans la case vide.

Deux – Le bénéficiaire…?

Un – La personne dont tu rêverais de te débarrasser !

Deux – Ah oui…

Un – Après, pour être sûr qu’il n’y aura pas d’erreur, tu peux aussi mettre l’adresse et joindre une photo.

Deux – D’accord…

Un – Ça te plaît ?

Deux – Ah oui, c’est… C’est vrai que c’est original, comme cadeau.

Un – Et… tu as déjà une idée ?

Deux – Une idée ?

Un – Le nom de la personne que tu vas inscrire dans la case !

Deux – Ah, je… Non, pas encore… Il faudra que je réfléchisse…

Un – Attention, tu n’as droit qu’à un seul nom. Et tu ne pourras jamais recommencer. C’est bien précisé dans le contrat.

Deux – Ah oui…

Un – Après, ça pourrait devenir suspect, tu comprends.

Deux – Bien sûr. Bon ben… Oui, je vais y penser…

Un – Pas trop longtemps, hein ? Tu as vu, c’est valable pendant un an seulement.

Deux – D’accord…

Un – Ils s’engagent à exécuter le contrat dans les six mois qui suivent la remise du formulaire. Satisfait ou remboursé !

Deux – Non, non, c’est… C’est un super cadeau.

Un – Tu as bien une petite idée… Si tu devais supprimer une seule personne sur cette terre…

Deux – J’ai bien un nom qui me vient mais…

Un – Bon, c’est bien spécifié que ça doit être une personne ordinaire, hein ? Pas un président en exercice, un animateur télé ou une célébrité quelconque. Non, quelqu’un de la famille, par exemple. Un ami ou…

Deux – Un ami ?

Un – Un ami qui t’aurait trahi.

Deux – Trahi ?

Un – Un type qui aurait couché avec ta femme, par exemple.

Deux – Tu es en train de me dire que ma femme me trompe ?

Un – Mais pas du tout ! C’est juste un exemple. Ça peut être… Je ne sais pas moi… Ta belle-mère, ton patron, ton percepteur… Ou ta femme, tiens.

Deux – Parce qu’elle me trompe ?

Un – Parce que tu ne la supportes plus ! Tu veux retrouver ta liberté, mais tu n’as pas non plus envie de lui payer une pension alimentaire jusqu’à la fin de ta vie.

Deux – Je m’entends très bien avec ma femme.

Un – Ne me dis pas qu’il n’y a personne dans ton entourage sans qui ta vie serait plus agréable.

Deux – Au point de le tuer ? Non, je ne vois pas…

Un – Ce que tu peux être agaçant, parfois… Je ne sais pas, moi… Quelqu’un qui t’énerves, tout simplement.

L’autre commence à sortir de ses gonds.

Deux – Quelqu’un qui m’énerve… parce qu’il m’offre tous les ans des cadeaux à la con pour mon anniversaire, par exemple ?

Un – Tu trouves que je t’offre toujours des cadeaux à la con ?

Deux – L’année dernière, c’était un bon d’achat pour dix séances d’essai chez un psychanalyste ! Et l’année d’avant, c’était pour organiser ma propre disparition !

Un – D’ailleurs, celui-là, tu ne l’as même pas utilisé.

Un temps.

Deux – Je vais mettre ton nom…

L’autre le regarde griffonner sur le papier, avec un air inquiet.

Un – Non, mais tu peux encore réfléchir un peu… Je te ressers ?

Noir

4 – Syndicalisme

Un personnage prend un verre à une table. Un autre arrive.

Un – Salut. Tu es tout seul ?

Deux – Apparemment, on est les premiers.

Un – Je ne sais pas si on sera très nombreux. Je t’avoue que moi-même, j’ai un peu hésité à venir.

Deux – C’est la première réunion. Peut-être qu’ils n’ont pas réussi à prévenir tout le monde à temps.

Un – J’espère que la police, elle, elle n’a pas été prévenue.

Deux – Remarque tu n’as pas tort… Un Syndicat des Tueurs à Gages… Je ne sais pas si c’est une bonne idée.

Un – C’est vrai qu’ensemble, on serait plus forts pour défendre nos intérêts, mais bon…

Deux – Quels intérêts ?

Un – Harmoniser nos tarifs, par exemple. Pour éviter qu’entre nous, on se livre à une concurrence déloyale en cassant les prix.

Deux – Ouais… Mais il ne faudrait pas non plus qu’on puisse nous accuser d’entente illégale.

Un – Illégale ?

Deux – Tu as raison. De ce côté-là… On travaille déjà dans l’illégalité.

Un – Comme les prostituées.

Deux – Elles, je crois qu’elles ont réussi à obtenir d’être affiliées à la sécu, et de cotiser pour la retraite.

Un – Tu crois qu’un jour, notre métier pourrait être reconnu par l’État ?

Deux – Et pourquoi pas d’utilité publique aussi ? Enfin… Le crime a toujours existé. Il existera toujours.

Un – C’est même le plus vieux métier du monde. Plus vieux que la prostitution.

Deux – C’est vrai. Est-ce que quelqu’un faisait déjà le trottoir quand Caïn a tué Abel ?

Un – Il aurait dû faire appel à un professionnel, ça lui aurait évité pas mal de problème.

Deux – L’assassinat, c’est un métier, alors pourquoi ne pas encadrer notre activité par des lois.

Un – Ouais.. Mais on nous dira que ce n’est pas démocratique. Que seuls les riches ont les moyens de faire tuer ceux qui les emmerdent.

Deux – Sauf si c’est remboursé.

Un – Par la Sécu, tu veux dire ?

Deux – Je ne sais pas…

Un temps.

Un – Et sinon, les affaires, comment ça va ?

Deux – C’est un peu mort, en ce moment.

Un – C’était quoi, ton dernier contrat.

Deux – Une bonne femme qui n’avait pas le courage de se suicider. Elle voulait que je m’en charge.

Un – Du velours. Au moins, personne ne viendra se plaindre.

Deux – Tu parles. Au dernier moment, elle a changé d’avis. Comme elle avait un avoir, elle m’a demandé de tuer son mari à sa place. Maintenant, ça a l’air d’aller mieux… (Un temps) Et toi ?

Un – Je devais supprimer une petite vieille. Le type avait acheté sa maison en viager, et elle était déjà centenaire.

Deux – Pas de bol… Mais c’est dans des cas comme ça où notre profession a vraiment une utilité sociale.

Un – Juste après avoir signé le contrat pour que je l’aide à mourir dans la dignité, elle meurt en sautant à l’élastique.

Deux – Un saut à l’élastique ?

Un – Ses petits-enfants lui avaient offert ça comme cadeau pour ses cent ans.

Deux – Et l’élastique a lâché…

Un – Non. C’est le cœur qui a lâché.

Deux – Ah merde.

Un – Du coup, le client a voulu se faire rembourser.

Deux – Et alors ?

Un – Un contrat, c’est un contrat.

Deux – Après tout elle est morte.

Un – Il n’a rien voulu entendre. Au lieu de tuer la vieille, j’ai dû me débarrasser du client.

Deux – Tuer ses clients, ce n’est jamais bon pour les affaires.

Un – C’est pour ça que dans ces cas-là, un syndicat, pour régler les différends commerciaux…

Un temps. On entend une sirène de police.

Deux – Ah, je crois qu’on ne sera pas tout seuls, finalement…

Noir

5 – Éloge funèbre

Deux personnages sont assis à une table, la mine sombre. Silence.

Un – Et voilà. Encore un de parti.

Deux – Il va nous manquer.

Un – Ce sont les meilleurs qui s’en vont les premiers.

Deux – Oui… (Un temps) Encore que dans son cas, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu’il faisait partie des meilleurs…

Un – C’est vrai, mais bon… Un collègue, ça reste un collègue. On fait un métier tellement difficile.

Deux – Et si mal reconnu.

Un – Et puis c’était un garçon attachant, malgré tout.

Deux – Oui.

Un – Je n’ai pas très bien compris. Il est mort comment, exactement ?

Deux – Accident professionnel.

Un – Un accident ?

Deux – Il a avalé par mégarde le poison qu’il destinait à une de ses victimes.

Un – Ah merde… Quel genre de poison ?

Deux – Tu ne vas pas le croire mais d’après ce qu’on m’a dit… du poison pour les fourmis.

Un – Les fourmis ?

Deux – Ouais…

Un temps.

Un – Non, décidément, ce n’était pas le meilleur.

Deux – On peut même dire qu’il ternissait l’image de professionnalisme qu’on souhaiterait voir associée à notre métier.

Un – Oui, il était temps qu’il arrête.

Deux – Combien de fois je lui ai dit de changer d’orientation. Il n’était pas fait pour ça, c’était évident.

Un – Tu n’as pas idée des conneries qu’il a pu faire.

Deux – On m’a raconté qu’un jour, alors qu’il devait assassiner le mari d’une bonne femme, il a empoisonné son amant.

Un – Comment ça s’est terminé ?

Deux – Du coup, on a accusé le cocu d’avoir tué son rival, et on l’a foutu en taule.

Un – Dans un sens, il a quand même réussi à la débarrasser de son mari.

Deux – Oui… mais son amant, lui, il était mort.

Un – Ce type était une honte pour notre métier.

Deux – Je ne sais pas, moi. Il devrait quand même y avoir une petite formation.

Un – Validé par un diplôme.

Deux – Et un Conseil de l’Ordre, pour exclure les moutons noirs.

Un – Enfin, il ne fera plus de mal à personne.

Deux – Non.

Un temps.

Un – C’est vrai qu’il était gentil.

Deux – Gentil, mais con.

Un – Oui…

Ils vident leurs verres.

Noir

6 – Le sauveur

Un personnage est assis à une table, devant une carafe et un verre. Il a l’air insouciant. Il ouvre un journal. Un autre arrive, un pistolet à la main, en prenant soin de ne pas se faire remarquer. Il mâche un chewing-gum. L’autre le voit d’autant moins qu’il a son journal devant les yeux. L’homme au pistolet le vise, toujours en mâchant son chewing-gum. Il s’apprête à tirer quand il avale de travers et se met à tousser. Il s’étrangle et s’étouffe. L’autre pose son journal, l’aperçoit, et vient à son secours. Il lui tape dans le dos.

Un – Ça va aller ?

L’homme au pistolet ne répond pas, et continue de s’étrangler. L’autre lui fait la manœuvre de Heimlich, c’est-à-dire qu’il se positionne derrière lui et exerce des pressions successives sur son thorax. L’homme au pistolet finit par cracher son chewing-gum, et reprend peu à peu son souffle.

Un – Ça va mieux ?

Deux – J’ai avalé mon chewing-gum de travers.

Un – Bon, l’important c’est que ça va mieux.

Deux – Si vous n’aviez pas été là… (Il tousse encore un peu.) Et que vous n’aviez pas eu le bon geste.

Un – C’est la manœuvre de Heimlich. C’est ce qu’il faut faire dans ces cas-là, il paraît. Enfin, j’ai vu ça à la télé. C’est la première fois que je fais ça. Ça a l’air de marcher.

Deux – En tout cas, vous m’avez sauvé la vie.

Un – N’exagérons rien.

Deux – Si, si…

Un – Vous voulez boire quelque chose, pour vous remettre ?

Deux – Je vais essayer de ne pas avaler de travers…

L’autre lui sert un verre de la carafe. L’homme qui tient toujours son pistolet dans la main droite, saisit le verre avec la gauche et boit avidement.

Deux – Ça fait du bien.

Un – Tant mieux, tant mieux… (Un temps) Mais si je peux me permettre… qu’est-ce que vous faites avec un pistolet à la main ?

Deux – Ah, oui, le pistolet… Je…

Un – Vous veniez pour… braquer ce bistrot ?

Deux – C’est-à-dire que…

Un – Un petit bistrot de quartier, comme ça… Je ne suis pas sûr qu’il y ait grand chose dans la caisse… Risquer de finir en prison pour quelques dizaines d’euros…

Deux – Bien sûr…

Un – Si vous êtes provisoirement dans le besoin, je peux vous aider.

Deux – Vous feriez ça ? Enfin, je veux dire… Non, je ne peux pas accepter mais…

Un – Mais quoi ? C’est de bon cœur, vous savez…

Un temps.

Deux – En fait je suis tueur à gages. Je venais pour vous tuer.

Un – Tiens donc… Et pourquoi ça ?

Deux – Ça n’a rien de personnel, je vous assure… C’est mon métier, c’est tout.

Un – Je comprends…

Deux – Oui… Mais maintenant que vous m’avez sauvé la vie… Ça me pose un problème, évidemment…

Un – Je suis vraiment désolé de vous causer des problèmes… Je n’aurais peut-être pas dû…

Deux – Si, si, mais… (Un temps) Vous êtes un gentil, vous, hein ?

Un – Quand je peux faire quelque chose pour aider mon prochain…

Deux – Pourquoi est-ce qu’on peut bien vouloir tuer quelqu’un comme vous ?

Un – Je comptais un peu sur vous pour me le dire.

Deux – Nos clients ne nous donnent pas toujours leurs mobiles. Ce qui leur importe, c’est le résultat… Et pour nous, ce qui compte, c’est d’être payé. Parfois il vaut mieux ne pas savoir, d’ailleurs.

Un – Ça ne doit pas être un métier facile.

Deux – Vous êtes tellement gentil… Je comprends qu’à la longue, ça puisse en agacer certains… Mais de là à vous mettre un contrat sur la tête…

Un – Je ne voudrais pas vous causer des ennuis. Faites ce que vous avez à faire…

Deux (agacé) – Ben oui, mais maintenant que vous m’avez sauvé la vie !

Un – Je suis désolé.

Deux – Répétez encore une fois que vous êtes désolé et je vous en mets une.

Un – Pardon, je suis vraiment… Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?

Deux – Je ne sais pas… Il faut que je réfléchisse… Un contrat, c’est un contrat…

Il pose son pistolet sur la table, et commence à se masser le bras droit.

Un – Ça va ?

Deux – Oui, mais je ne sais pas ce que j’ai… Depuis ce matin, j’ai un peu mal au bras…

Un – Comment ça, mal au bras ?

Deux – Comme… un engourdissement.

Un – Vous n’avez pas de problèmes d’érection ?

Deux – D’érection ?

Un – Pardon, je voulais dire d’élocution ?

Deux – Pas plus que d’habitude.

Un – Des troubles de la vision ?

Deux – Maintenant que vous me le dites, c’est vrai que je vois un peu trouble depuis quelques temps…

Un – Il ne faut pas rigoler avec ça. Vous êtes peut-être en train de faire un AVC.

Deux – Un AVC ?

Un – Un accident vasculaire cérébral. Les symptômes correspondent. J’espère que ce n’est pas ça, mais il ne faut pas prendre de risque. J’appelle le 15…

Deux – Vous êtes sûr ?

Un – Les AVC sont une des premières causes de mortalité en France. Et les premières heures sont décisives. Si c’est pris à temps, vous pouvez vous en sortir sans aucune séquelle. (Il compose le 15.) J’ai un message d’attente… Ça va aller ?

Deux – Ça va… Je suis venu pour vous tuer, et depuis cinq minutes, c’est la deuxième fois que vous me sauvez la vie…

Un – Ah… (Il fixe quelque chose sous la table.) Jamais deux sans trois… Ne bougez surtout pas…

Il donne un coup de talon sous la table, se baisse et ramasse un serpent qu’il exhibe sous le nez de l’autre.

Deux – Qu’est-ce que c’est que ça ?

Un – Une vipère. En ville, c’est très rare. Mais elle aurait pu vous tuer…

L’autre est totalement abasourdi.

Deux – Je ne sais pas quoi vous dire…

Un – Ne me remerciez pas, c’est bien normal.

Deux – Je n’ai pas du tout envie de vous remercier… En revanche, moi je commence à avoir sérieusement envie de vous tuer…

L’autre a enfin quelqu’un au bout du fil.

Un – Excusez-moi un instant… Allô le SAMU ?

Noir

7 – Bataille

Une table et deux chaises. Un personnage arrive côté jardin, sur le qui-vive. Un autre arrive côté cour, méfiant lui aussi. Ils portent tous les deux des masques sanitaires.

Un – Vous êtes bien Monsieur Martin ?

Deux – Euh… Oui.

L’autre sort un pistolet.

Un – Je suis tueur à gages, et j’ai pour mission de vous éliminer. Désolé…

Son interlocuteur sort également un pistolet.

Deux – Bataille. Je suis tueur à gages moi aussi, et j’ai un contrat sur votre tête.

L’autre, surpris, retire son masque.

Un – Marco ?

Deux (retirant son masque également) – Gégé ?

Un – Il me semblait bien avoir reconnu ta voix.

Ils baissent leurs armes et se font la bise.

Deux – Alors comment ça va ?

Un – Ça va, je suis descendu dans le Sud. J’habite à Marseille, maintenant. Mais je fais parfois quelques extras sur Paris.

Deux – D’accord… Alors c’est pour ça qu’on ne te voit plus beaucoup à Paname. Et le business, à Marseille ? C’est un gros marché, non ?

Un – Oui, il y a pas mal de travail. Mais beaucoup d’amateurisme, aussi. Les gens préfèrent régler ça en famille ou entre amis. C’est rare qu’ils aient recours à un vrai professionnel.

Deux – Résultat des courses, une fois sur deux, ils finissent en prison.

Un – Eh oui… Et toi ?

Deux – Ça peut aller. En ce moment, c’est un peu mort, mais bon…

Un – Les gens comptent sur cette épidémie pour faire le boulot à notre place, sans que ça ne leur coûte rien.

Deux – C’est sûr que le marché des maisons de retraites et des viagers, pour le moment, c’est sinistré.

Un – Eh oui… Pour notre profession aussi, c’est la crise.

Deux – Et nous, on ne reçoit aucune aide de l’État.

Un – Bon, tout ça c’est bien, mais qu’est-ce qu’on fait ?

Deux – Si on commence à se flinguer entre nous, où va-t-on ?

Un – Oui, mais en attendant, un contrat, ça reste un contrat.

Deux – Tu as raison.

Chacun pointe de nouveau son arme en direction de l’autre.

Un – Ravi de t’avoir revu une dernière fois, mon vieux.

Deux – Moi aussi…

Ils appuient ensemble sur la gâchette, et on entend deux déflagrations avec silencieux façon Tontons Flingueurs. Ils s’écroulent ensemble.

Noir

8 – Malchance

Un personnage est assis à une table devant un verre plein et un autre vide. À côté un seau à champagne avec une bouteille de Blanquette de Limoux. Un autre personnage arrive.

Un – Comment est votre Blanquette de Limoux ?

Deux – Ma blanquette est bonne.

Un – C’est un mot de passe pour cinéphile…

Deux – Le Caire, Nid d’espions, mon préféré. Je vous en sers un peu.

Un – Volontiers.

L’autre le sert. Ils trinquent.

Deux – À notre contrat.

Un – Je n’ai pas encore dit oui. De quoi s’agit-il exactement ?

Deux – De tuer quelqu’un.

Un – Je suis tueur à gages. En général, c’est pour ça qu’on me sollicite. Mais de qui voulez-vous vous débarrasser ?

Deux – De moi-même.

Un – Pardon ?

Deux – Oui, je sais, c’est sans doute inhabituel, mais après tout, pour vous qu’est-ce que ça change ?

Un – Rien, c’est vrai.

Deux – Ça n’a même que des avantages. La victime est consentante, personne ne viendra jamais se plaindre, et donc vous êtes sûr de ne pas être inquiété.

Un – Dans notre métier, on n’est jamais sûr de rien, vous savez. La question, ce serait plutôt… pourquoi ne pas le faire vous-même ?

Deux – Parce que je n’ai pas le courage, tout simplement.

Un – Je comprends. Tuer quelqu’un, c’est une chose. Se tuer soi-même, c’en est une autre. Moi-même si je voulais en finir un jour, je pense que je ferais appel à un collègue.

Deux – Et puis je ne veux pas faire de peine à mes proches, vous comprenez. Un suicide, c’est toujours très lourd à porter pour ceux qui restent. Et pourquoi est-ce que je n’ai rien vu venir ? Et si j’avais su, est-ce que j’aurais pu l’empêcher ?

Un – Bien sûr.

Deux – Un accident, ou même un meurtre, ça passe beaucoup mieux.

Un – Je dois avouer que nous avons de plus en plus de demandes comme la vôtre. Au début, j’avais un peu de mal, et puis… Quand on peut rendre service…

Deux – Je vous assure que vous me rendrez un grand service.

Un – Mais si je peux me permettre… Pourquoi ?

Deux – La lassitude, tout simplement… L’impression que ce que j’avais à faire sur cette terre est déjà derrière moi.

Un – Et si vous changiez d’avis ?

Deux – Hélas. Chaque jour qui passe me conforte dans cette décision.

Un – Quoi qu’il en soit, si vous changiez d’avis, vous avez juste à me passer un SMS.

Deux – D’accord.

Il sort une enveloppe de sa poche et la pousse sur la table vers l’autre.

Deux – Voilà, comme convenu.

Un – Très bien.

Deux – Vous ne recomptez pas ?

Un – Là où vous allez, qu’est-ce vous pourriez bien faire de quelques euros que vous ne m’auriez pas donné ?

Deux – C’est vrai.

Un – Vous avez l’air sympa. Ça me fera de la peine de…

Deux – Moi aussi, vous m’êtes plutôt sympathique. Et tant qu’à faire, je suis content que ce soit vous qui vous vous en occupiez…

Un – Comme je vous l’ai dit, je me donne un mois pour exécuter ce contrat. Donc ça peut-être demain comme le mois prochain. Vous ne saurez ni le jour, ni l’heure, ni l’endroit…

Deux – Et s’il vous arrive quelque chose d’ici là ?

Un – Quelque chose ?

Deux – Si c’est vous qui mourez avant moi.

Un – Il y a peu de chances que ça arrive mais dans ce cas, je crains que vous ne deviez continuer à vivre encore un peu

Deux – Alors prenez bien soin de vous.

L’autre se lève, fait un signe d’adieu, et s’en va. Celui qui reste finit son verre. On entend un crissement de pneus suivi d’un bruit de collision.

Deux – Et merde. Ça fait le troisième cette semaine…

Noir

9 – Poison d’avril

Deux chaises et une table, avec une carafe et un verre. Un personnage arrive avec un masque sanitaire. Un autre arrive, portant un masque également. Après un moment d’hésitation, le deuxième s’adresse au premier avec un air de conspirateur.

Un – Les cons ça osent tout…

Deux – C’est même à ça qu’on les reconnaît.

Un – Drôle de mot de passe.

Deux – C’est du Audiard.

Un – Qui ça ?

Deux – Michel Audiard, vous ne connaissez pas ?

Un – Non.

Deux – Vous devriez. Surtout avec le métier que vous faites…

Un – Bon. Comme je vous l’ai dit, on paie d’avance.

L’autre lui tend une enveloppe.

Deux – Voilà.

Un – Quel est le nom de la victime ?

Deux – Jean Martin.

Un – Tiens, c’est curieux.

Deux – Quoi donc ?

Un – Non rien… Enfin, si… Je ne devrais pas vous le dire parce que vous n’êtes pas supposé connaître mon nom, mais… C’est un homonyme.

Deux – Un homonyme ?

Un – Je m’appelle aussi Jean Martin. Enfin, c’est un nom très banal…

Deux – Ce n’est pas un homonyme.

Un – Je vous dis que je m’appelle Jean Martin, moi aussi.

Deux – Oui. Et c’est vous qu’il s’agit d’éliminer.

Un – Moi ?

Deux – Oui, vous.

Un – Vous m’engagez pour que je me tue moi-même ?

Deux – Absolument.

Un – Mais pourquoi ?

Deux – Un contrat, c’est un contrat, non ? Et je vous ai payé…

Un – OK.

Deux – Tenez, je fournis même le poison.

Il lui tend un sachet.

Un – Qu’est-ce que c’est que ça ?

Deux – Du poison pour les fourmis.

Un – OK.

Deux – Je compte sur vous ?

Un – Bien sûr…

Il s’en va. L’autre reste un instant interdit. Il s’assied sur la chaise, réfléchit un instant, puis verse le contenu du sachet dans un verre, ajoute de l’eau, mélange et s’apprête à boire. L’autre revient, hilare, sans masque.

Un – Poison d’avril !

Celui qui est assis sort de sa torpeur et le reconnaît.

Deux – T’es vraiment con, Gégé.

Noir

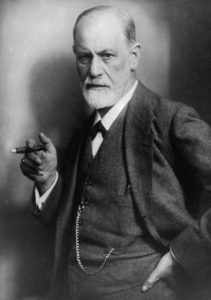

10 – Mémoires

Il est assis à une table, un calepin devant lui. Il a l’air de réfléchir. Elle arrive.

Elle – Ça va ? Tu as l’air bizarre…

Lui – Je réfléchissais.

Elle – Ah… Ça doit être pour ça… (Un temps) Et tu réfléchissais à quoi ?

Lui – Je me demandais si… je n’allais pas écrire mes mémoires.

Elle – Pardon ?

Lui – Mes mémoires…

Elle – Tes mémoires ?

Lui – Ben oui, mes mémoires. L’histoire de ma vie, quoi.

Elle – Tu ne te sens pas bien ?

Lui – Si, ça va très bien, pourquoi ?

Elle – Je ne sais pas… comme tu parles d’écrire tes mémoires.

Lui – Je n’ai pas dit que je voulais écrire mon testament, j’ai dit que je voulais écrire mes mémoires.

Elle – D’accord…

Lui – On peut avoir envie d’écrire ses mémoires sans être à l’article de la mort. Son testament aussi, d’ailleurs.

Elle – Oui, enfin… Tu es encore jeune, pour écrire tes mémoires, non ?

Lui – Quand veux-tu que je les écrive, mes mémoires ? Quand je serai mort ? Ou quand je serai Alzheimer ?

Elle – Tu as l’impression d’avoir des problèmes de mémoire ?

Lui – Je n’ai pas dit que j’avais des problèmes de mémoire ! J’ai dit que je voulais écrire mes mémoires !

Elle – Comme tu me parles d’Alzheimer…

Lui – Ce que je dis, c’est que pour écrire ses mémoires, encore faut-il en avoir, de la mémoire.

Elle – En tout cas, il faut avoir des souvenirs intéressants à raconter.

Lui – Et tu crois que je n’en ai pas ?

Elle – Admettons… Et… tu crois que ça peut intéresser quelqu’un ?

Lui – Merci de tes encouragements…

Elle – Enfin, je veux dire, tu n’es pas le Général De Gaulle, non plus. Tu n’as pas sauvé la France.

Lui – D’accord, je n’ai pas sauvé la France, mais il m’est quand même arrivé quelques trucs.

Elle – Ah oui ? Quand ça ?

Lui – Je ne sais pas… Avant de te rencontrer, peut-être.

Elle – D’accord.

Lui – Après, ça dépend comment c’est raconté, évidemment. Même si ce ne sont que des anecdotes, si c’est bien raconté…

Un temps.

Elle – Et… tu vas parler de moi ?

Lui – Je ne sais pas… Pas forcément.

Elle – Tu vas écrire tes mémoires, et tu ne vas pas parler de moi ?

Lui – Mais si, sûrement, je vais parler de toi.

Elle – Donc tu vas parler de moi.

Lui – Oui.

Elle – Et qu’est-ce que tu vas raconter sur moi ?

Lui – Ça je ne sais pas encore.

Elle – Oui, et bien moi, j’aimerais bien savoir, figure-toi.

Lui – Je n’ai même pas encore commencé à écrire, et tu veux déjà me censurer ?

Elle – C’est ma vie, non ? Et si ce que tu dis de moi, ça ne me convient pas ?

Lui – Dans ce cas, tu n’as qu’à les écrire aussi, tes mémoires ! Comme ça les gens pourront comparer, et ils se feront une opinion par eux-mêmes.

Elle – Quoi ? Parce que tu ne me crois pas capable d’écrire mes mémoires, peut-être ?

Lui – Je n’ai pas dit ça.

Elle – Mais c’est ce que tu insinues. Et ce que tu insinues aussi, c’est que ma vie n’est pas aussi intéressante que la tienne.

Lui – Ta vie ? Mais on vit ensemble depuis des années !

Elle – Oui, mais ce que tu dis, c’est que ce qui t’est arrivé de plus intéressant, c’était avant de me connaître.

Lui – Ouais, peut-être bien.

Elle – Moi aussi, il m’est arrivé des trucs intéressants avant de te rencontrer, tu sais ?

Lui – Ah oui ? Et quoi, par exemple ?

Elle – Là, tout de suite, je ne saurais pas te dire quoi, mais je suis sûre qu’en y repensant…

Lui – C’est ça, oui…

Elle – C’est toi qui veux écrire tes mémoires, tu as eu le temps d’y penser, pas moi.

Lui – Eh ben vas-y… Penses-y. Et si ça te revient, tu me le diras. Moi en attendant, je vais écrire mes mémoires ailleurs, puisqu’ici, il n’y a pas moyen de se concentrer.

Il se lève.

Elle – Se concentrer. Mon pauvre ami… (Elle regarde la feuille qu’il a laissée sur la table et lit.) « Mémoires d’un tueur à gages »… Qu’est-ce que ça veut dire…

Lui – C’est le titre.

Elle – Mais tu n’es pas un tueur à gages.

Lui – Ben si.

Elle – Pendant toutes ces années qu’on a vécu ensemble, tu étais un tueur à gages ?

Lui – Ben oui.

Elle – Je croyais que tu étais plombier.

Lui – C’était une couverture…

Elle – Et il y a encore beaucoup de choses, comme ça, que tu ne m’as pas dites ?

Lui – Tu n’auras qu’à lire mes mémoires…

Elle – C’est ça… Et toi les miennes !

Il sort. Elle s’assied à sa place, sort une feuille et un stylo et commence à réfléchir.

Elle – Alors, par où je vais commencer… Ah oui, tiens, ce n’est pas mal, ça. « Mémoires d’une call-girl »...

Elle se met à écrire.

Noir

11 – Choupette

Un personnage est assis à une table. Un autre arrive, avec des lunettes noires, et s’adresse à lui.

Un – Les sanglots longs des violons de l’automne…

Deux – Bercent mon cœur d’une langueur monotone.

Un – Ça ira. Mais ce n’est pas bercent, c’est blessent.

Deux – Pardon ?

Un – Blessent mon cœur d’une langueur monotone.

Deux – Ah oui…

Un – Asseyez-vous.

L’autre s’assied.

Deux – En même temps, c’est un peu con comme mot de passe.

Un – Et pourquoi ça ?

Deux – Tout le monde connaît la deuxième partie.

Un – Pas vous, apparemment…

Deux – Désolé, je ne savais pas que les tueurs à gages étaient aussi pointilleux en ce qui concerne la poésie de Baudelaire.

Un – C’est de Verlaine.

Deux – D’accord…

Un – Je vous écoute.

Deux – Je voudrais faire disparaître quelqu’un.

Un – Oui, en général, c’est pour ça qu’on m’appelle… Comment se nomme cette personne ?

Deux – Choupette.

Un – Choupette ?

Deux – C’est une chienne.

Un – Ça, ça ne me regarde pas. Mais si on pouvait éviter les propos sexistes. Je ne supporte pas.

Deux – Non, je veux dire que… c’est vraiment une chienne.

Un – Une chienne ? Vous voulez dire un animal ?

Deux – Oui. Une chienne. La femelle du chien.

L’autre se lève pour partir.

Un – Désolé, mais nous avons une certaine éthique dans notre métier. Nous ne tuons jamais les animaux.

Deux – Attendez… Je vous propose le double.

L’autre, intrigué, se rassied.

Un – Pourquoi vous voulez la tuer, d’abord, cette pauvre bête.

Deux – Si vous la connaissiez, vous ne diriez pas cette pauvre bête, croyez-moi.

Un – Racontez-moi ça…

Deux – C’était la chienne de ma femme.

Un – C’était ?

Deux – Elle est morte.

Un – La chienne ?

Deux – Ma femme !

Un – Désolé.

Deux – Ne le soyez pas… C’est moi qui l’ai tuée.

Un – Et… pourquoi, si je peux me permettre ?

Deux – En fait… c’était plutôt un accident.

Un – Un homicide involontaire, vous voulez dire ?

Deux – Disons plutôt… un acte manqué.

Un – Je vois.

Deux – On se promenait au bord d’une falaise tous les trois et…

Un – Tous les trois ?

Deux – Avec Choupette.

Un – Ah, oui…

Deux – Je l’ai un peu bousculée, accidentellement, elle a glissé, et elle s’est écrasée en bas.

Un – Et vous n’avez pas été inquiété par la police.

Deux – Par la police, non. Mais Choupette a tout vu. Et depuis…

Un – Quoi ?

Deux – Elle me regarde.

Un – Elle vous regarde ?

Deux – Avec un air accusateur.

Un – D’accord.

Deux – Vous connaissez cet épisode de la Bible. L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.

Un – Ça me dit vaguement quelque chose. Même si dans mon métier, vous savez, la Bible, ce n’est pas mon livre de chevet.

Deux – Eh bien moi c’est Choupette. Toute la journée, elle garde les yeux fixés sur moi. C’est devenu insupportable.

Un – Je comprends.

Deux – Je ne suis pas sûr que vous pouvez comprendre. Si ça continue, je finirai par faire une bêtise.

Un – Vous pourriez vous en débarrasser vous-même. Vous avez bien tué votre femme.

Deux – Oui, mais j’ai peur.

Un – Peur ?

Deux – Il y a quelque chose de surnaturel, là-dedans, je vous assure. Ce n’est pas seulement une bête. C’est…

Un – Quoi ?

Deux – Ce regard… Le regard de Choupette… C’est celui de ma femme.

Un temps.

Un – Vous avez réussi à me foutre les jetons, à moi aussi. Et pourtant, avec le métier que je fais, j’en ai vu d’autres, je vous le garantis…

Deux – Débarrassez-moi de Choupette, je vous en supplie.

Un – Je suis vraiment désolé, mais là… Je ne fais pas dans la réincarnation.

Deux – Mais qu’est-ce que je vais devenir ?

Un – Je ne sais pas, moi… Un chien ?

Il se lève et s’en va. L’autre reste silencieux un instant.

Deux – Un chien… Ouaf… Ouaf, ouaf…

Noir

12 – Signatures

Un homme et une femme sont assis à une table face au public, chacun devant une pile de livres, comme pour une séance de dédicace. Le titre du livre de l’homme est Mémoires d’un tueur à gages, celui du livre de la femme Mémoires d’une call-girl.

Lui – Tu aurais pu au moins trouver un autre titre…

Elle – Pourquoi moi ?

Lui – Parce que moi, j’ai vraiment été un tueur à gages !

Elle – Qu’est-ce que tu en sais ? J’ai peut-être été call-girl, moi aussi…

Lui – C’est ça, oui.

Elle – Et puis qu’est-ce qui me prouve que tu as vraiment été un tueur à gages ?

Lui – Quoi qu’il en soit, c’est moi qui ai eu l’idée d’écrire mes mémoires en premier.

Elle – On verra bien lequel de nos deux livres se vend le mieux.

Un temps.

Lui – Pour l’instant, il n’y a pas grand monde.

Silence.

Elle – Tu l’as lu, au moins ?

Lui – Quoi ?

Elle – Mon bouquin !

Lui – Non. Tu ne crois pas que je vais l’acheter, quand même.

Un temps.

Elle – Allez, je t’en fais cadeau.

Lui – Tu parles d’un cadeau. Ça ne se vend pas, de toute façon.

Elle – Tiens, je te fais même une dédicace.

Elle marque quelques mots sur la page de garde et signe. Il prend le livre et lit la dédicace.

Lui – C’est gentil…

Elle – C’est ce que je pense. Et toi ?

Lui – Quoi, moi ?

Elle – Tu me le dédicaces, ton livre ?

Il prend un livre sur la pile et lui fait une dédicace. Il lui tend le livre, et elle l’ouvre.

Elle – C’est gentil aussi…

Lui – Mais moi je ne le pense pas… (Elle se renfrogne.) Mais si, tu es bête !

Chacun se met à lire le livre de l’autre.

Elle – C’est curieux. Après toutes ces années de vie commune, j’ai l’impression qu’on n’a pas vécu la même vie.

Lui – Oui, j’ai exactement la même impression…

Elle – La tienne a l’air passionnante.

Lui – Moins que la tienne.

Elle – En fait, on aura vécu ensemble une vie passionnante… mais pas la même.

Lui – Au moins, on aura des choses à se raconter jusqu’à la fin de nos jours.

Elle – Oui…

Musique.

Noir

Fin