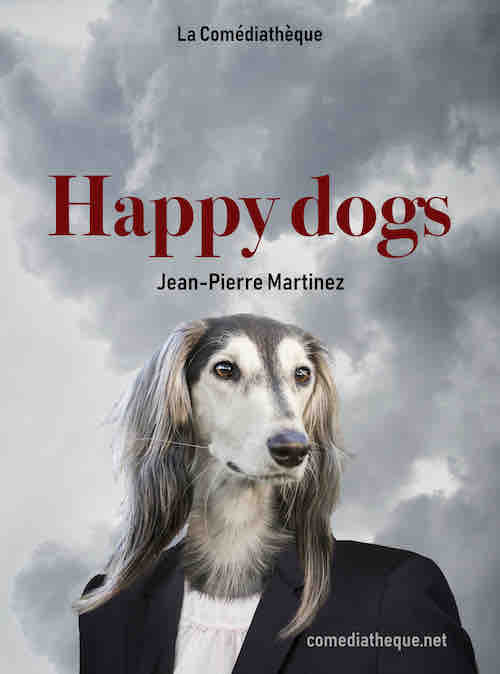

| Happy dogs (english) – Happy dogs (spanish) – Happy dogs (portugês) |

Monologue à lire ou à jouer

Un homme qui a perdu ses papiers à la suite d’un banal quiproquo, enquête pour retrouver son identité, avant de se résigner à devenir quelqu’un d’autre. Ce roman court ou cette longue nouvelle, qui commence devant un salon de toilettage pour finir dans terrain vague, est avant tout une réflexion humoristique sur la fragilité de la notion de personne, et sur l’absurdité de l’existence. «Happy Dogs», c’est un peu San Antonio, fourvoyé dans un nouveau roman, qui se prendrait lui-même en filature pour s’apercevoir finalement qu’il est Frédéric Dard. Avant que ce dernier ne soit devenu écrivain… C’est le roman qui donne naissance au romancier, en prouvant la légitimité de sa prétention à exister comme tel. On est toujours le fils de ses œuvres, disait Cervantès. D’ailleurs, la meilleure preuve que Cervantès ait jamais existé, c’est que Don Quichotte parle de lui dans le roman éponyme qui relate ses aventures imaginaires. Entre roman noir et fantastique, «Happy Dogs» est un récit à la première personne, tragiquement drôle, qui peut aussi être mis en scène comme un monologue théâtral.

![]() Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir l’autorisation de la SACD.

| TÉLÉCHARGER PDF GRATUIT |

TÉLÉCHARGER EPUB GRATUIT |

ACHETER LE LIVRE |

LIVRE AUDIO |

|

|

|

|

|

Cet ouvrage peut être commandé en impression à la demande sur le site The Book Edition, avec des réductions sur quantité (5% à partir de 4 exemplaires et 10% à partir de 12 exemplaires), livraison dans un délai d’une semaine environ.

LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL PAR L’AUTEUR

LIRE LE DÉBUT DU TEXTE

Il fait un froid. À ne pas laisser un chien dehors. Pourtant, des chiens, il y en a déjà plusieurs, devant la porte close de Happy Dogs. Des caniches surtout. Des blancs, des noirs. Enfin d’autres races aussi. Je ne sais pas, les chiens, je ne connais pas trop. Je sais juste que les toutous à sa mémère, c’est le gros de la clientèle des salons de toilettage. Comme les mémères sont le gros de la clientèle des coiffeurs pour dames. D’ailleurs, ces caniches-là ont à peu près la même coupe que leurs maîtresses. Le même petit manteau, aussi. Je n’ai rien contre les petits chiens, remarquez. Ni contre les petites vieilles. Mais moi, sur le trottoir, je suis le seul à ne pas avoir de manteau. Comme un con, je me suis dit que ce n’était pas la peine. Happy Dogs, c’est en bas de chez moi, et ça ouvre à dix heures. Je pensais juste descendre et remonter. Mais il est dix heures et quart, et la porte est toujours fermée. Je pourrais revenir, bien sûr. Mais maintenant que je suis là. La patronne va sûrement arriver avec les clefs, en nous servant une excuse bidon : j’ai raté mon bus, mon petit dernier a la grippe, ou ma mère en est morte cette nuit. Mes condoléances, mais en attendant, moi je me les gèle.

Je sais ce que vous pensez : pourquoi faire la queue par moins cinq devant le rideau fermé d’un salon de toilettage quand on n’a pas de chien ? Même chez le coiffeur, moi, je n’y vais qu’une fois par an. Et s’il y avait la queue ce jour-là, croyez-moi, je remettrais sûrement ça à l’année d’après. Donc, si je suis là, figurez-vous, ce n’est pas pour draguer les mémés. Vous me prenez pour qui ? Non, je viens chercher un paquet, tout simplement. Happy Dogs, c’est mon point de livraison. Aujourd’hui, avec la désertification des centres villes, il faut bien que les petits commerces arrondissent leurs fins de mois. Alors pour résister quelques semaines de plus à la faillite, avant de baisser définitivement le rideau et d’ouvrir le gaz, ils font aussi point de dépôt. Un tabac, une supérette, un fleuriste… Maintenant, on peut retirer ses colis juste en bas de chez soi. Ça peut être n’importe où. Dans n’importe quelle boutique. Enfin, peut-être pas un sex-shop, une poissonnerie ou les pompes funèbres. Mais il faut avouer que c’est bien pratique, plutôt que d’aller faire la queue à la poste. Quand la taulière ouvre son bordel à l’heure, évidemment, parce que là… À la poste, au moins, j’aurais la queue au chaud. Et tous ces malheureux clébards aussi.

Un jeune boutonneux, la capuche relevée sur la tête, arrive sans se presser, dégoulinant de sueur malgré le froid polaire et son allure nonchalante. Il extirpe lentement un trousseau de clefs de la poche de sa parka informe. Pendant qu’il essaie maladroitement de les introduire l’une après l’autre dans la serrure, sans prendre la peine d’enlever ses gants, il nous explique que son réveil n’a pas sonné. À l’entendre, ce serait lui la victime. Je ne sais pas s’il y a déjà eu des recours collectifs en justice contre les fabricants de réveils qui refusent de sonner ou d’oreillers qui tombent en panne. Il doit avoir dans les seize ans. Dix-huit peut-être. Ou alors vingt. J’ai un peu de mal avec les âges. Pour les blancs, tous les noirs se ressemblent. Pour les vieux, tous les jeunes ont le même âge. Celui-là est plutôt grand. Un peu obèse. Enfin, je ne sais pas si on peut être un peu obèse. Parce que obèse, c’est déjà énorme. Disons assez gros, alors. Le visage poupin. Je ne suis pas sûr non plus de savoir exactement ce que ça veut dire, poupin, mais je trouve que ça décrit très bien sa petite gueule de con joufflu, mangée par des cheveux plutôt longs et franchement gras. Et puis merde, si vous préférez vous taper des pages de descriptions, avec des tas de mots rares dont l’auteur a pris la peine de vérifier la signification exacte dans le dico, vous n’avez qu’à relire Zola. Les dictionnaires, plus personne ne les ouvre de nos jours. On regarde sur internet. Entre deux orthographes, on choisit celle qui a le plus d’occurrences, en se disant que c’est sûrement la bonne. Partant du principe très démocratique que la majorité ne peut jamais avoir tort contre la minorité. Qu’une erreur, quand elle est à ce point plébiscitée, ne saurait être que la règle de demain. Et qu’une faute de goût, quand elle est adoptée par une élite, finira par s’imposer comme le nouveau standard de l’élégance. C’est comme ça que dans un certain milieu, on en est arrivé à porter des mocassins à pompons. Sans chaussettes.

L’ado attardé, lui, porte des rangers. Il est habillé tout en noir, façon paramilitaire. Toute la panoplie du no-life qui se balade dans la vie comme dans un jeu-vidéo, les yeux rivés sur l’écran et le doigt sur la gâchette. Bref, il a l’air carrément zarbi. Je le verrais bien sur un campus américain avec un fusil mitrailleur en train de faire un carton sur tout ce qui bouge, à commencer par les profs qui l’ont humilié, les copains qui l’ont harcelé sans raison, et les filles qu’il a harcelées sans résultat. Mais vous imaginez un meurtre de masse dans un salon de toilettage pour chiens ? Je vois déjà les gros titres. Massacre chez Happy Dogs : six victimes, dont trois pékinois, deux danois, et un lévrier afghan. Leur maîtresse, de race inconnue, est entre la vie et la mort. Non, ça ne ferait pas sérieux. Même l’État Islamique refuserait de revendiquer. Pourtant, la chanson des Talking Heads résonne dans ma tête : Psycho killers… Qu’est-ce que c’est ? Je ferai mieux de partir en courant.

Ça y est, le psychopathe a enfin trouvé la bonne clef. La porte s’ouvre et tous les clebs se mettent à aboyer en chœur. Comme j’étais le premier, je m’apprête à m’engouffrer juste derrière le cerbère, mais une femme me prend de vitesse en espérant me griller sur le poteau. Je ne l’avais pas vue venir, celle-là. Elle non plus n’a pas de chien. Je lui barre le passage. Désolé, mais j’étais avant vous, et je suis un peu pressé… Elle s’écarte avec un sourire ironique. Je ne dois pas avoir l’air de quelqu’un qui a des trucs urgents à faire. Excusez-moi, je ne savais pas qu’il y avait un numéro d’ordre. Je la précède donc dans la boutique, suivi par une meute de clébards en furie. J’ai l’impression de participer à une chasse à cour, dans le rôle du sanglier. Je crois même qu’un de ces roquets m’a mordu les jarrets. Je préfère mépriser.

À peine entré, je suis pris à la gorge par l’odeur à vomir qui imprègne jusqu’au papier peint décollé de ce minable salon de coiffure pour chiens. L’odeur de clebs, c’est pire que l’odeur de clopes. Vous avez beau passer l’aspirateur pour enlever les poils, lessiver au désinfectant, et tout asperger de désodorisant, ça ne s’en va jamais complètement. Vous êtes déjà monté dans la bagnole d’un propriétaire de berger allemand ? Même si le clébard est mort depuis trois mois, ça pue encore. Je veux dire, même si le cadavre n’est pas resté dans le coffre pendant tout ce temps, et que cet amateur de chiens policiers n’est pas fumeur de Gauloises par dessus le marché. Je retiens ma respiration. Mais au bout d’un moment, il faut bien respirer. Et je sens que c’est bien parti pour que ma présence ici excède largement mes faibles capacités à tenir en apnée. Je veux juste récupérer mon colis, sortir de ce chenil, et retourner dans ma niche. Mais le pervers qui pourrait abréger mes souffrances n’est pas pressé de conclure. Il a déjà disparu dans l’arrière-boutique. Sans doute pour débrancher l’alarme et rebrancher la machine à café. J’ai le temps de regarder autour de moi. Pour ne pas croiser le regard de la femme que je viens de bousculer, je détaille le matériel en exposition, comme si j’étais intéressé par la marchandise. Des accessoires en cuir, des colliers cloutés, des chaînes, des laisses… Si je ne savais pas que j’étais chez Happy Dogs, je me croirais dans une boutique sado-maso. Version zoophile, vu l’odeur de ménagerie.

Le serial killer en emploi jeune revient avec un sourire commercial. C’est à qui le tour ? J’exhibe aussitôt le bout de papier sur lequel j’ai griffonné le numéro de commande que j’ai reçu par mail. Il le prend et y jette un coup d’œil distrait. Alors, un colis au nom de… Il relève la tête. Il y a d’autres livraisons ? Ça m’évitera de faire un aller-retour. Trop contente, ma rivale brandit aussi son sésame, comme si c’était le numéro gagnant du dernier tirage de l’Euro Millions. Elle me lance un sourire revanchard. Finalement, malgré ma grossièreté, je n’aurai même pas la préséance. Je peux voir vos cartes d’identité, s’il vous plaît ? Je lui tends la mienne avec méfiance, hésitant légèrement avant de la lâcher. Il tire un peu plus fort pour me l’arracher, avec un sourire sadique. Il a toujours ses gants. Pour éviter de laisser ses empreintes quelque part ? De toute façon, si je veux mon colis, je n’ai pas le choix. Il prend nos deux cartes, les met dans sa poche et, avant de repartir, il s’adresse à la meute. La patronne arrive tout de suite. Elle va s’occuper de vous. Les clébards redoublent leurs aboiements. Je n’ai toujours pas compris si c’était pour manifester leur impatience de se faire tondre, ou dans l’espoir vain de s’épargner cette épreuve. Le chien, ce n’est pas toujours facile à comprendre.

Le gros lard revient avec deux paquets de tailles à peu près équivalentes, empilés l’un sur l’autre. Eh ben, c’est lourd ! Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? Tu crois que je vais te le dire, connard ? On n’est pas à la douane, et tu n’es pas flic. Ma concurrente, plus aimable ou désireuse de prendre définitivement l’avantage sur moi, l’informe que ce sont des livres. Le type s’en fout, évidemment. Je ne suis même pas sûr qu’il sache lire. Il pose les deux cartons sur un coin de comptoir, et dégaine son terminal électronique pour nous faire signer le reçu. Pendant que je m’escrime à griffonner un paraphe à peu près lisible sur l’écran minuscule, à l’aide d’un stylet format coton tige attaché au terminal avec un élastique trop court, j’observe avec inquiétude les deux cartons en équilibre instable. Revenant à l’écran, j’examine le résultat de mes efforts. Personnellement, je ne reconnaîtrais pas là ma propre signature. J’aurais aussi bien pu faire une croix. Mais apparemment, tout le monde s’en moque. On appelle ça le progrès. Un bruit sourd détourne mon attention de l’écran. Les deux cartons viennent de se casser la gueule. Le gros boutonneux en ramasse un et me le met d’office dans les bras. Je lui lance un regard furibard. Je vous signale que c’est fragile ! J’espère que c’est bien emballé, parce que sinon… Il me répond sur un ton ironique : le principal, c’est que personne n’a été blessé. C’est vrai que si l’un de ces clebs de la taille d’un gros rat avait pris ce carton sur la gueule, je crois ç’aurait été son dernier rendez-vous chez le coiffeur.

Pressé de partir, je me dirige déjà vers la sortie. Le type me rappelle avec un air rigolard. Votre carte ! C’est vrai, j’avais oublié. Qu’est-ce qu’il avait besoin d’embarquer mes papiers dans son arrière boutique, aussi ? Pour quoi faire ? Pour contrôler mon identité ? Des fois que je me sois fait livrer par Colissimo une bombe à retardement réglée sur la quarante-neuvième heure. Je prends la carte, je la fourre dans ma poche, et je sors sans regarder personne, mon carton dans les bras. Ça y est, je suis dans la rue. Sauvé. Je prends une grande bouffée d’air frais. Je préfère encore les particules fines à cette odeur de chien… Je remonte aussitôt chez moi. Cinquième sans ascenseur. C’est vrai qu’il est lourd ce putain de carton. Je le pose dans l’entrée. Il faudrait que je me mette à travailler, mais je n’ai pas le courage d’ouvrir mon paquet cadeau maintenant. Je vais d’abord prendre un bon bain, pour me réchauffer. Et changer de vêtements. J’ai l’impression de sentir toujours le chien. Je plonge dans l’eau brûlante. Maintenant, je sens le chien mouillé. Le chien chaud, en tout cas. J’aurais dû profiter que j’étais en bas pour prendre un café, ça m’aurait réveillé un peu. Mais je suis déjà assez énervé comme ça. Je m’endors dans l’eau tiède. Et je fais un rêve bizarre. Je suis romancier. En tout cas, je le serai quand j’aurai écrit mon premier roman. Pour faire des gâteaux ou pour déboucher les chiottes, vous allez à l’école, et vous en sortez avec un CAP de pâtissier ou de plombier. Et après vous faites des gâteaux ou vous pompez la merde. C’est simple. Romancier, il n’y a pas de CAP. C’est comme pour les psychanalystes. Pour devenir auteur, c’est comme pour devenir compagnon. Il faut d’abord faire son grand œuvre. Sauf que là, en fait de compagnonnage, vous êtes tout seul. C’est au pied du mur qu’on reconnaît le maçon. Et en haut de la page blanche qu’on reconnaît l’écrivain. Devenir auteur, c’est passer des pages blanches aux pages jaunes. D’une existence anonyme à un métier en vue. Tant que vous n’avez rien écrit, vous n’êtes qu’un mythomane ordinaire, condamnable pour pratique illégale des vérités alternatives. Et tant que vous n’avez pas vendu un bouquin, vous n’êtes qu’une prostituée travaillant gratuitement faute d’amateurs à qui vendre ses charmes. Pour l’instant, je ne suis qu’un inconnu qui doit se faire un nom. Et je n’ai pas le début d’une première idée pour mon premier roman…

Je me réveille dans l’eau glacée. Combien de temps j’ai dormi ? J’aurais pu me noyer. La police aurait sans doute conclu à un suicide. Mourir par inadvertance après s’être assoupi dans son bain, ce n’est pas très glorieux. Il est mort comme il a vécu : bêtement. Est-ce qu’il vaut mieux qu’on pense à un accident stupide ou à un ultime acte de liberté ? Mais pourquoi est-ce que je parle au présent. Je ne suis pas mort, non ? Je ne vais pas tarder à mourir si je reste encore cinq minutes dans ce fluide glacial. Moi qui voulais me réchauffer, c’est réussi. Je sors de l’eau, je me frictionne, et je m’habille. J’ai faim. Le frigo est tellement vide que je me demande vraiment pourquoi je le laisse encore branché. Quelle heure est-il ? Ma montre est arrêtée. La pile est morte. C’est curieux la durée de vie d’une pile. Ça peut aller jusqu’à cinq ans, paraît-il. Cinq ans. Un peu comme les élections. Suffisamment pour oublier les promesses qui n’ont pas été tenues. Mais pas assez pour que s’estompe le sentiment d’avoir été trahi. Quand la pile s’arrête, je me demande toujours : c’est quand la dernière fois où j’ai changé la pile ? C’était où ? Je faisais quoi ? J’étais avec qui ? Est-ce que j’étais plus vivant que maintenant ? Plus heureux ? Combien de piles de montre ou de pacemaker j’ai encore devant moi avant que ce soit la dernière ? Je n’ai pas le courage de descendre au tabac pour racheter une pile. Et puis je ferais mieux de changer directement la montre. Quand on change la pile, en général, la montre n’est plus étanche. Je ne fais pas de plongée sous-marine, mais s’il faut que je retire ma montre à chaque fois que je prends un bain. Je commande une pizza. Ce n’est sûrement plus l’heure du petit déjeuner, de toute façon. Il faudrait que je me mette à bosser. Je n’ai pas envie. Quand j’aurai bouffé, on verra.

J’allume la télé en attendant. Oh non… Les élections, justement. La primaire du centre. Sept nains qui se chamaillent pour savoir qui aura le droit d’embrasser la Marianne. Alors que leur seule chance d’être à la hauteur, ce serait de se monter les uns sur les autres. De quoi retourner dans mon bain après avoir avalé un tube de somnifères. J’éteins la télé. Le carton est toujours là, dans l’entrée. Je m’apprête à l’ouvrir, mais on sonne à la porte. C’est la pizza. Enfin elle n’est pas venue toute seule. Sur le palier, il y a un type avec casque sur la tête et un carton de pizza entre les mains. Je n’ai plus de liquide. Je peux vous faire un chèque ? Le type me demande une pièce d’identité. Il doit prendre le numéro. Décidément, ce n’est pas mon jour. Tout le monde doute de mon identité, même les livreurs de pizza. Bientôt, au tabac du coin, le serveur me demandera mes papiers avant de consentir à me servir un express.

Le Daft Punk regarde ma carte avec un air suspicieux. Puis mon visage. Puis de nouveau ma photo. Il y a un problème ? Il me rend la carte et s’en va, apparemment pressé. Drôle d’impression, tout de même. Un inconnu avec un casque intégral sur la tête qui me demande de prouver mon identité, là, juste sur mon palier. J’ai cru qu’il n’allait pas me laisser rentrer chez moi. Je comprends ce que doit ressentir un Mexicain arrêté par un motard avec de faux papiers sur le bord de la Route 66. D’accord, la Route 66, pour un Mexicain, ce n’est pas du tout la direction. Mais je n’ai pas dit non plus que j’avais des connaissances particulières en géographie. La Route 66, c’est la seule que je connais. Avec la Nationale 7. Quoi, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? Je jette un regard distrait à la carte qu’il vient de me rendre. Et j’ai un mouvement de recul. À la place de ma photo, là, il y a celle d’une femme entre deux âges…

***